| コリー・ザペック物語 …わたしの信じている現代の神話… |

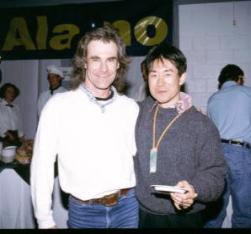

| 一九九三年、一月一五日金曜日。 わたしは日本代表のワールドカップ選手たちを車に乗せ、曲がりくねった山道をのぼっていた。ブリッケンリッジ・スキー場が主催するパーティー会場に向かっていたのである。 紫色の光が交じりはじめた空。そこに、山の頂きから生み出された雲が、流れては消え、漂っては消えていた。  「ハイ! マス、元気かい?」 レストランに入ると旧友のクリス・ロビンソンがグラス片手に近づいてきた。 現役時代に彼とはライバルとして闘い、引退後は大会役員として協力し合う間柄だった。 「そうだ。ぜひ、君に会わせたい選手がいるんだ。すごく魅力的でいい奴なんだが、カナダチームにはなかなか彼の良さがわかる人間がいないんだ。今、連れてくるから、ちょっと待っててくれ」 こういって彼は素早く立ち去った。 しばらくすると、向こうからクリスが帰ってきた。 ところが、その横を歩く男はどう見ても選手には見えなかった。 ぼさぼさの髪。穴だらけのTシャツ。しわだらけの顔。英語にウェザー・ビートンという表現があるが、まさに日光と雨風にさらされ、きたえられた顔をしていた。当時三十七歳だったわたしより、かなり年上に思えた。 クリスがわたしを紹介しようと、口を開きかけたその瞬間である。 「マシート・ツノカイ!」 その男が絶叫したのだ。わたしの名字はツノカイである。ファーストネームかニックネームで呼び合うのが常識となっているワールドカップ・ツアーで、わたしのフルネームを知っている人など、そうはいない。 「オレだよ。久しぶりだなあ!」 わたしの困惑にもかかわらず、彼は熱狂し、熱い口調で語りはじめた。 がっしりとわたしの肩をつかみ、その瞳には涙すら浮かべているようだった。 「ほんとうに久しぶりだなあ」 彼は締めつけるような力で、何度もわたしの体を引き寄せた。 「いったい何年ぶりだろう」 「……」 「いつかは君に会うと信じていたよ」 わたしは必死で言葉を選んでいた。 「……悪いけど、君のことを思い出せないんだ。どこで会ったのか教えてくれないか」 「ええ!」 彼は驚いたように目を開き、わたしをのぞきこむようにしていった。 「コリーだよ。コリー・ザペックだよ。覚えていないのか」 彼のしわだらけの顔をどのくらい見つめていただろうか。やがて、混沌とした記憶の底から、ひとつのシーンが浮かび上がってきたのである。 あれは十五年以上も昔のこと。 まだブラッコム・スキー場ができる前、ウィッスラーが片田舎だったころの話しである。わたしは二人のワールドカップ選手たちに協力し、そこでフリースタイルスキーのスクールを開校した。氷河を使った雪上トレーニングと湖を利用したウォータージャンプでの活動だった。 ある朝、いつものようにウォーター・ジャンプへいくと、一人の選手が興奮して走ってきた。 昨晩、大冒険をしたというのである。日に焼けた顔を紅潮させ、早口で話す彼はかなりの変わり者だった。節約のためジャンプ台脇にテントを張っての自炊生活。まったくの森の中である。しかも昼間はヌーディストのメッカ。ジャンプ台のスタートから見渡せば、湖に張り出した桟橋にたくさんの裸の女性を見ることができた。 「コーチ! 昨晩寝ていたらノックの音がしたんだよ。だからオレは思ったね。ようやくオレにも運が回ってきたと。昼間出会ったかわいい女の子が、オレのところへ夜這いに来てくれたんだと」 大げさなジェスチャーで話す彼の顔には飛び出しそうな眼が輝いていた。 「うきうきして入り口のジッパーを開けたんだ。すると、どうしたと思う。でっかい熊が夜這いに来ていたのさ。もう期待の絶頂から、恐怖のどん底だよ。そりゃすごいメンタルトレーニングだった。思わずバレエ用のストックを握り、熊と一騎打ち。で、ひとつ気がついたことがあるんだ。オレは前世できっと日本人だったに違いない。なぜって、ストックをこう握ったんだからね」 あたかも侍が日本刀を握るように、彼は長いバレエ用ストックを中段に構えた。 「見てくれ、この傷を。あいつにやられたあとだぜ。テントはずいぶんやられたけれど、みごとに撃退したんだ」 当時、コリー・ザペックは青年と呼ぶにはまだ若かった。そして、無鉄砲を絵に書いたようなスキーバム(乞食)だった。最高級のスキー用具にボロボロの身なり。そして、とびきりの笑顔。そのコントラストはあざやかだった。  ところが、パーティでコリーを見分けられなかったのには理由がある。それは彼が前代未聞といえるほど運動神経の鈍い男だったからである。準備体操の前転で頭を打って首をねんざし、全力疾走すれば足をからめて転倒した。ボールを投げればあらぬ方向に飛び、雪上に出たなら、それこそお笑いだった。スキー用具をもてあまし、ブーツのバックルさえうまく締めることができなかったのである。神経が雑でこまやかさに欠け、トレーニングは人の二倍も三倍もこなすのだが、少しも上達できなかった。 その姿は彼が明るく前向きであればあるほど、悲劇的に見えた。彼に出会うまで、わたしはおよそ千人を越すスキーヤーを教えていたが、その中でコリー・ザペックは圧倒的に二位を引き離し、一番できの悪い生徒だった。 「コリー、繊細さや落ち着きを学ばなければ、いくらがむしゃらにトレーニングしても上達には限界があるよ」 再会を祝う乾杯を繰り返すうちに、心を静める技術だといって座禅のまねごとを教えた記憶すらよみがえってきた。 「コーチ、どうしても二回転がやりたいんだ」 ある朝、二十歳を越えたばかりのコリーがわたしに訴えていた。しかし、後方一回宙返りも満足にできない彼に、二回転を教えるわけにはいかない。 「たのむから、もう少し一回転を練習してくれ、大丈夫だと思ったら必ずやらせるから」 ところが、一ヶ月がすぎても彼のジャンプは安定しなかった。 「コーチ、もういいだろう。トライするだけでいいんだ。なにもできるようにならなくたっていいんだ。雪で飛ぶわけではないんだから。ウォーターだけでいい。お願いだからやらせてくれ」 彼の両眼は大きく開かれ、そこに光と力があふれていた。それでも「よし」といわないわたしに、彼は視線が合うたび二回転のジェスチャーを送ってよこした。その場でヒザを抱え、二度回転するふりをして見せるのだ。 思い出してみると、なぜわたしが二回転を許可したのか、よくわかる。それはコリーの情熱に押されたのだ。加えて、極端に危険だとも思えなかったのだ。 「いいだろう」 「おお、ありがとう」 彼は何度もなんどもイメージトレーニングを繰り返した。そんな時、彼の集中力は常軌を逸していた。あたかも見えない壁が創られ、隔絶された空間を生み出すかのようだった。 「しっかり見ててくれ」 彼は水面から二十五メートル以上の高さにあるスタート位置についた。 飛び出し口を緊張した面もちで見つめ、もう一度イメージを繰り返した。スターティングバーを握り、数回スキーを前後にスライドさせた。腕を伸ばして大きく体を引くといったん静止し、深呼吸。 下から見上げると、深い緑色の森が彼を包んでいた。 突然、気合いの入った叫び声が響き、コリーが飛び出した。低い姿勢で四十五度の助走路を滑ってきた。ジャンプ台に近づくにつれ、弾丸のようなスピードに加速。そこで立ち上がらなければ踏み切れない。しかし、彼の腰は落ちたままだった。あっと思う間もなく、そそり立つジャンプ台につぶされ、低い放物線を描いて飛んだ。異常にゆっくりした回転だった。 「プル、プル!」 回転を増すためヒザを抱えるよう、わたしは大声でどなっていた。 しかし、スローモーションのような回転力は変わらなかった。まるで、放り投げられた人形のように水面から十メートル以上の高さで一回転。そこから落下しながら四分の三回転し、フラットに顔から水面にたたきつけられた。 気がつくと、わたしは桟橋を全力で走っていた。 水に飛び込み、彼の体を引き上げた。 驚いたことにコリーには意識があった。顔面を強打し、赤黒い風船のようにふくれ上がっていた。が、しっかりとした口調で次のようにつぶやいたのである。 「今日は勉強になったよ」 「ええ?」 「生まれてはじめて『Pain(苦痛)』という単語の意味を知ったからね」  当時、二十歳そこそこだったコリーが三十五歳になり、わたしの前に立っていた。笑顔と抱擁はあの時のままだった。それでいながら、あの時とはまったく違っていた。なぜなら、十五年にも渡る鋼鉄の意志が、彼を繊細なまでに磨き上げていたからである。無骨なスキーバムではなく、世界最高レベルを誇るカナダのワールドカップ代表として、かつ世界最年長のワールドカップ選手として、コリー・ザペックが、わたしの前に立っていた。 レイク・プラシッド大会において、彼の演技を見逃すまいとわたしは会場におもむいた。しかし、出走間近のスタートに到着しても、彼の姿はなかった。 しばらくあたりを探すと、コース脇の林に紫色の何かが見えた。瞳をこらすと、コリーがそこに座っていた。マイナス三十度という気温の中、結跏趺座を組み、手のひらを上に向け人さし指と親指で円を創り、座っていたのだ。静寂と尊厳が彼を包んでいた。 コースを疾走するコリー・ザペックを見たとき、わたしは人間の奥底に潜んでいる無限の力に圧倒され続けた。そして、大声で声援を送っていた。 この翌年、彼は交通事故に遭い、数ヶ月に渡る入院生活を余儀なくされた。かろうじて一命をとりとめるほど重傷であったにもかかわらず、一年のブランクを置き、コリー・ザペックはふたたびワールドカップに戻ってきた。 復帰後第一戦のテレビインタビューに答え、彼はこう語っている。 「もしも、やりたいことがあったなら、すべてを出し切ってそれを行わなければ意味がない。70パーセントや80パーセントの力を出してやるだけなら、世界は広がらない。わたしは成績のためにやっているのではなく、自分自身の世界を豊かにするためにやっている。だから、限界を超えることに意味があるんだ」 現在、彼はコーチとして後進の育成に力を注いでいる。 |